NON DI SOLA ROCCIA. INTERVISTA A ENRICO SERINO

di Laura Bonelli

Raccontare la montagna ha sempre qualcosa di epico. Grandi sfide, tormenti interiori e lotte con la natura. A smorzare i toni spesso drammatici di questo tipo di narrazione ci pensa Enrico Serino con la sua raccolta Non di sola roccia. 30 storie molto singolari (II Babi Editore).

Gli ingredienti dei racconti di montagna ci sono tutti (le prove, gli incontri nei boschi, le riflessioni con se stessi) ma il modo in cui vengono narrati ricorda che non siamo univoci e che l’ironia e la creatività sono armi vincenti nei momenti difficili.

Insegnante di arrampicata, Serino si cimenta con il suo mondo prediletto e il risultato è decisamente caleidoscopico.

In questa raccolta di racconti si mischiano esperienze personali, riflessioni e immaginazione. Com’è nata l’idea di questo libro?

Sono un appassionato di montagna e alle avventure in quel tipo di natura ho dedicato fin ora diciamo la maggior parte della mia vita. Per avventure intendo semplicemente esperienze belle e forti che ampliano la memoria, intensificando la vita stessa a tal punto da voler essere raccontate.

Il filo rosso che accomuna tutti i miei libri è una certa volontà di coinvolgere a tutto tondo sia gli specialisti della montagna, sia tutti quei curiosi che non la conoscono, ma ne sanno rimanere affascinati. All’inizio si trattava di una volontà quasi inconsapevole, poi mi sono reso conto che non avrei voluto fare altrimenti con i miei “progetti letterari” anche se sono sempre stati molto differenti l’uno dall’altro.

Mi sono reso conto inoltre di essermi cacciato in un bel pasticcio perché non è per niente facile creare un ibrido fruibile da parte di un vasto spettro di lettori e al contempo abbastanza specialistico da poter piacere a montanari e alpinisti, stimolando riflessioni anche in loro. Poi mi sono accorto che molta gente non ha nemmeno più tutto quel tempo e quella voglia di Impegnarsi con un romanzo intero, perché una gran fetta del tempo libero viene spesso catturata da quella rete che irretisce.

Ho deciso allora che avrei messo insieme una raccolta di storie brevi – chiunque ha cinque minuti la sera prima di spegnere la luce – che fossero come pillole rivolte a quel pubblico variegato. Dovevano essere pillole intense da far sciogliere lentamente e dovevano contenere ognuna almeno un elemento inaspettato o qualcosa di strano, magari fantasioso, senza troppa retorica. Storie così potevano forse stimolare a riflettere o aiutare a recuperare non solo l’attenzione al dettaglio e la lentezza nella lettura, ma anche quella fantasia di cui gli scritti di montagna sono sposso carenti.

Certe avventure reali da me vissute sono state poi solo uno spunto, un punto di partenza spesso metaforico, mai pretendendo di essere un arrivo, perché non si finisca mai di meravigliarsi della natura o si continui a leggere… se non altro per le belle esperienze intense che anche la lettura sa donare.

Incontri reali e fantastici popolano boschi e montagne. Che cos’è il mondo naturale per lei?

Il mondo naturale è per me un tempio. Siamo abituati a vedere la Natura come un ambiente bello in cui ogni tanto ci possiamo immergere. Ma noi non ne siamo elemento esterno: in origine le appartenevamo. Fra gli alberi di un bosco o nelle vaste altezze delle montagne io trovo Dio e lo trovo di più che in una chiesa o in qualche anfratto della mia anima. Trovo cioè la magnificenza del Creato e anche me stesso, onorato di appartenervi. In situazioni come quelle mi viene poi naturale dare il mio meglio, così oltre a essere tempio, la natura diviene anche teatro di “gesta” molto porsonali, ma pure. Magari modeste, ma intense. Credo che sia questo il modo in cui preferisco essere riconoscente a “non so bene Chi” e a chi invece so: cercando di sentirmi e di sentire quello che la natura nelle sue varie forme ha da suggerirmi. Se per esempio in un bel giorno di primavera dovessimo vagabondare per liberare dalla neve pesante i rami delle conifere che ne sono ancora schiacciati, quando poi essi salteranno fuori nei raggi del sole, quegli alberi non ci parleranno di certo a voce, ma potremo sentire la loro felicità nella libertà ritrovata. Non vuol dire pretendere che gli alberi abbiano sentimenti come esseri umani: vuol dire trattare la natura come un essere vivente complessivo. Essere un dettaglio importante di essa.

Gli incontri reali e fantastici che popolano i boschi e le montagne che descrivo sono un mio divertimento per raccontare a parole queste interazioni. Spero naturalmente che questo mio divertimento possa essere anche condiviso dai lettori.

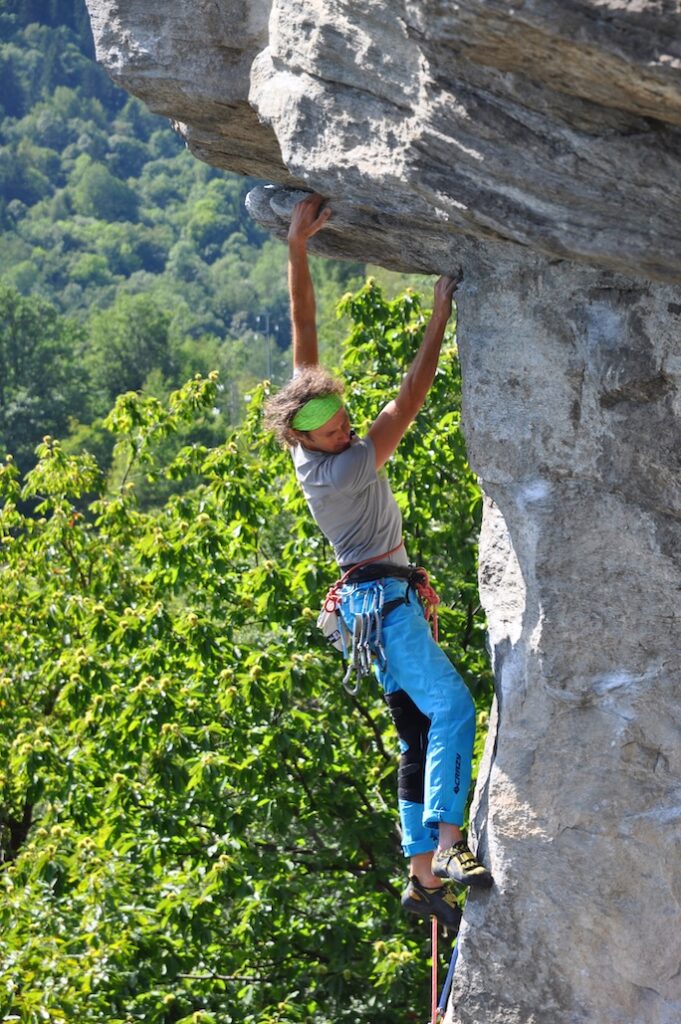

Nei suoi racconti la figura dello scalatore appare controversa. L’amore per la natura si mischia al desiderio di andare oltre i propri limiti e anche alla presunzione di sfidare i pericoli…

Spesso durante una scalata impegnativa rimbomba nella testa la domanda “ma chi me l’ha fatto fare?”. La risposta mi è sempre arrivata, magari più avanti nel tempo. “Me lo sono fatto fare io”. Sono lo che ho avuto bisogno di ricercarmi delle difficoltà da superare. Forse per essere contento di averle poi superate? Vero, ma sarebbe riduttivo. C’è di più in queste esperienze: è il viaggio che conta, l’esperienza stessa che migliora la vita. Il bello è che poi ognuno può scegliere la sua formula e la scalata diviene un’altra di quelle metafore della vita con le sue difficoltà da superare.

Certo nel misurarsi con la grande natura può sembrare che l’amore verso di essa si manifesti solo in funzione della sua utilità. Si instaura invece un legame profondo e ci si sente piccoli, ridimensionati. La natura è capace di far affiorare negli uomini barlumi di saggezza, anche se dicendo così non è mia intenzione cercare di dimostrarlo.

La figura dello scalatore è per certi versi controversa, quasi imperscrutabile agli occhi di chi non conosce il suo mondo. Tanti si chiedono: “ma chi glielo fa fare?”. Ecco un motivo in più per cercare di far entrare quei curiosi per un attimo in questo mondo pieno di contraddizioni. Il lettore può scoprire così cosa si nasconde dietro al desiderio di superare i propri limiti, intesi non solo in senso sportivo. D’altronde anche in altri campi si può scavare dentro se stessi semplicemente per trovare un giorno la soddisfazione di essere migliorati, di aver superato se stessi.

Il fatto che i pericoli siano di casa in certi teatri naturali, anche per il semplice fatto che ci si stacca da terra, è un fattore congenito che si deve accettare. Penso che nei confronti del pericolo non si tratti di presunzione, né di una vera e propria sfida. La sfida è semmai con se stessi e se ci sono pericoli, essi non vanno sfidati: vanno evitati con cautela e grande rispetto. Almeno questo vale per me, nonostante qualche apparente contraddizione.

Nel racconto Il masso erratico, una roccia dialoga con un bambino. Come si entra in contatto con il mondo minerale e cos’ha da insegnarci?

Tengo particolarmente a quella storia perché rappresenta per me una sintesi metaforica del rapporto fra uomo e natura. Tratto la roccia come un essere vivente semplicemente perché ha anche lei una sua vita, anche se i suoi tempi sono molto diversi da quelli degli esseri umani. È per quello che la vita del protagonista si concentra in un attimo nella vita del masso erratico. In un attimo quel bambino invecchia e muore. Siamo passeggeri fragili, effimeri.

Non so come si possa entrare in contatto con il mondo minerale a livello comunicativo senza lavorare di fantasia: ognuno può valutare se sia per lui importante o no provarci. A me piace arrampicare sulle rocce, sfiorarle con i polpastrelli, stringerle forte fino a farmi sanguinare le mani, se serve. C’è qualcosa di ancestrale e artistico nell’intenzione di migliorarsi per superare – senza mai cadere nella corda – una sequenza di appigli minerali su una parete rocciosa lungo una linea che è proprio bella… e che sa far sognare.

Definisce il “free solo” la quintessenza dell’arrampicata. Qual è l’obiettivo di uno scalatore che non usa protezioni?

Si tratta in questo caso di un argomento molto delicato, infatti non sono esperienze che mi sento di consigliare e che, anzi, da istruttore di arrampicata libera ho sempre scoraggiato.

Per chi non fosse ferrato sull’argomento, devo specificare che l’obiettivo dell’arrampicata libera intesa in senso sportivo è quello di salire su una parete con il solo aiuto di appigli e appoggi: la corda serve solo di sicurezza psicologica nel caso non si cada, anche pratica nel caso si cada.

Chi si cimenta con il free-solo, cioè l’arrampicata senza corda, non è di solito un suicida, né un incosciente come dall’esterno si sarebbe portati a pensare. Appartiene semplicemente a quella ristretta schiera di arrampicatori che ha avuto almeno una volta l’esigenza di quell’esperienza pura. Di sicuro c’è gente che lo ha fatto per fare chissà che figura con altra gente e magari è stata pure seguita da fotografi e telecamere.

La scalata solitaria per eccellenza è quel viaggio talmente intimo e segreto che a malapena viene raccontato. È la quintessenza dell’arrampicata nel senso che si tratta di uno o più momenti della vita totalmente onesti con la natura e con se stessi. Niente aiuti. Niente trucchi. Salire. Non cadere. Io. La parete di roccia (o di ghiaccio o di montagna intera). Concentrazione = un concentrato di azione. Movimenti perfetti. Bolla positiva. Un balletto. Arte effimera che nessuno vede e che rimane solo nell’esperienza. Ecco.

In tutto ciò l’obiettivo sta dentro e quando viene realizzato nella natura, magari su per una delle sue magnifiche cattedrali minerali che rimarranno lì quasi immutate anche quando ce ne saremo andati Altrove… beh, in tal caso si prova una tale soddisfazione che non ha niente a che vedere con l’arroganza umana, al contrario… ed è talmente forte che viene quasi voglia di raccontarla. Per condividerla. Ma non sarà mica una contraddizione anche questa?

Fotografie di A. Milani